En février 2021, d’après le baromètre annuel du CEVIPOF, seulement 16 % des Français déclaraient avoir confiance dans les partis politiques, ce qui place les partis loin derrière toutes les autres organisations, y compris celles qui sont les plus mal notées comme les réseaux sociaux (17 %), les médias (28 %) ou les syndicats (32 %).

Comment expliquer un tel manque de confiance ? Le cas français est-il unique ou au contraire généralisable à l’ensemble de l’Europe ?

Nous allons voir que les comparaisons européennes, notamment les enquêtes European Values Study (EVS) dont la dernière vague a été réalisée en 2017, permettent d’apporter des éléments de réponse en révélant à la fois des éléments de convergence entre les pays européens et des dynamiques propres à la France.

Une défiance généralisée ?

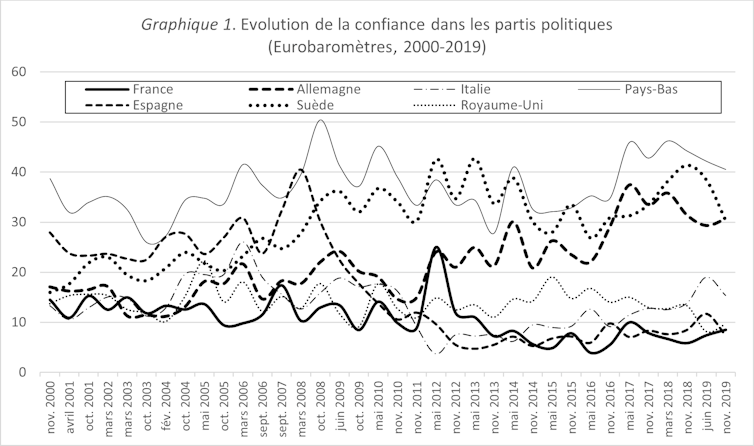

Comme le montrent les données de l’eurobaromètre (graphique 1), la France fait partie des pays où le niveau de confiance dans les partis politiques est nettement plus faible qu’ailleurs (nous n’avons gardé que sept pays pour des raisons de lisibilité). De plus, la confiance a tendance à rester stable, voire à augmenter dans certains pays (comme en Allemagne), ce qui n’est pas le cas en France, où la confiance s’érode malgré des phases de hausse comme en 2007 ou en 2012.

V. Tournier/Europa, Author provided

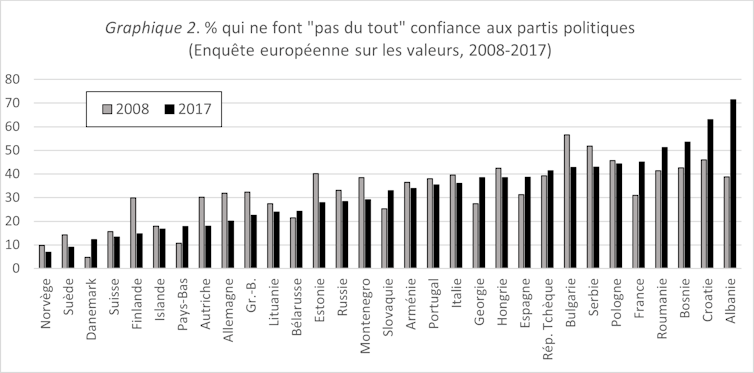

L’eurobaromètre a cependant pour inconvénient d’utiliser une question qui ne comporte que deux modalités de réponse (plutôt confiance et plutôt pas confiance). Avec quatre modalités (grande confiance, certaine confiance, peu de confiance ou pas confiance du tout), l’enquête européenne sur les Valeurs (EVS) permet d’isoler les individus qui expriment une défiance absolue (« pas confiance du tout »), ce qui n’est pas la même chose que d’avoir une méfiance relative, cette dernière pouvant être considérée comme normale dans une démocratie où l’esprit critique doit prévaloir.

Dans la dernière vague de l’EVS (2017), la proportion de ces « défiants absolus » s’élève à 45 % en France. Avec un tel chiffre, la France se situe très au-dessus de la plupart des pays d’Europe de l’Ouest où la méfiance absolue est généralement très faible (et même quasiment négligeable dans certains pays nordiques).

V. Tournier, Author provided

Ajoutons que, entre 2008 et 2017, la part des personnes qui répondent « pas du tout confiance » est plutôt stable. On relève même une baisse dans quelques pays (Finlande, Autriche, Allemagne), ce qui montre que la défiance n’est pas en hausse partout en Europe. Là encore, la France fait figure d’exception puisque la défiance absolue a connu une forte hausse, passant de 31 % à 45 %.

Une crise de l’adhésion ?

Si la crise de confiance n’est pas généralisée, qu’en est-il de l’adhésion ? Peut-on dire que les citoyens européens désertent les partis politiques ?

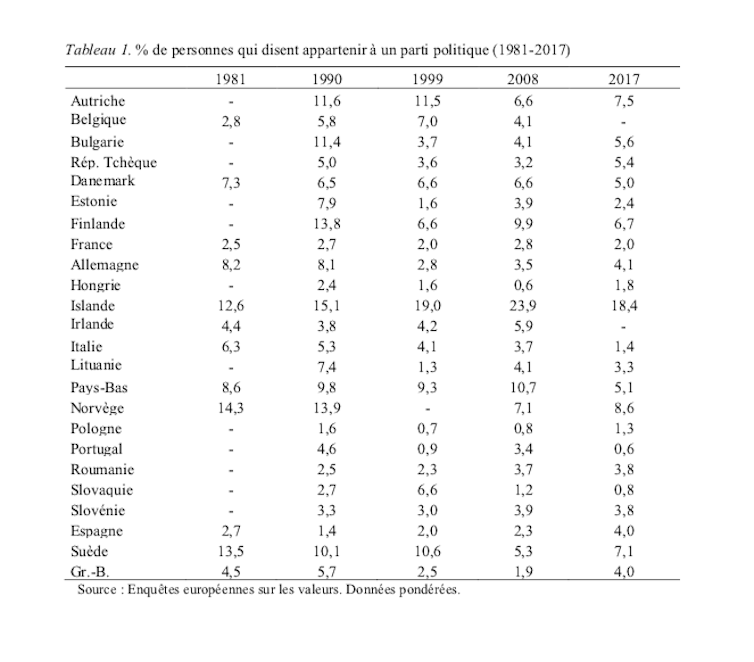

D’après les EVS, les taux d’adhésion sont en général assez faibles et dépassent rarement 5 %, sauf dans quelques pays (tableau 1). Les partis mobilisent donc peu et la tendance de l’adhésion est plutôt à la baisse. En Allemagne et en Norvège, par exemple, un net décrochage s’est produit au cours du temps, ce qui tient sans doute aux difficultés que connaissent les partis sociaux-démocrates européens.

V. Tournier/Enquêtes européennes sur les valeurs. Données pondérées, Author provided

En France, le taux d’adhésion est particulièrement bas (2 % en 2017) et il a peu évolué depuis 1981. La France fait donc partie des pays où l’engagement dans les partis politiques est plus faible qu’ailleurs.

V.Tournier, Author provided

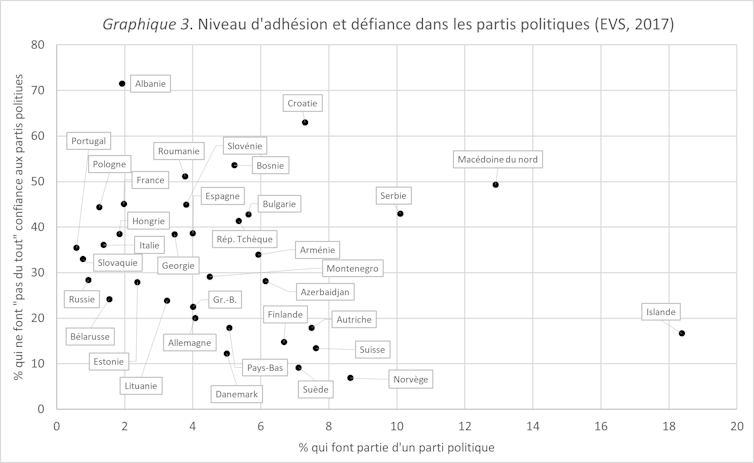

À la lumière du cas français, il est tentant de rapprocher les taux d’adhésion du degré de confiance dans les partis politiques : se pourrait-il que le niveau d’adhésion soit lié au manque de confiance ?

En réalité, ce rapprochement n’est guère pertinent. Certes, les taux d’adhésion sont souvent plus élevés dans les pays qui affichent une faible défiance envers les partis mais la corrélation n’est pas évidente (graphique 3). Pour des niveaux de défiance comparables, on peut trouver des taux d’adhésion très différents, et vice-versa. Les adhésions dépendent donc assez peu de la perception par les opinions publiques, même si cela peut jouer dans certains cas comme en France.

La faiblesse structurelle des partis politiques

Pourquoi les niveaux d’adhésion sont-ils généralement peu élevés ? Dans son ouvrage majeur La logique de l’action collective (1965), l’économiste américain Mancur Olson explique que les mouvements collectifs ne peuvent prospérer et durer que s’ils parviennent à offrir des rétributions sélectives à leurs membres.

Par rétribution sélective, Olson entend les avantages individuels accordés aux adhérents. Ces rétributions servent à compenser les coûts de l’adhésion (monétaires, temps passé, difficulté de se justifier, dénigrement, voire risques physiques dans certains cas).

Les rétributions sélectives créent une puissante motivation personnelle pour adhérer. Par exemple, un étudiant a tout intérêt à adhérer à l’association des anciens élèves pour bénéficier de son carnet d’adresses.

Cette thèse d’Olson est précieuse pour comprendre la faiblesse structurelle des partis politiques, ainsi que leur relatif déclin.

Alors que les associations peuvent aisément proposer des rétributions sélectives (par exemple des voyages, ou des réductions pour assister à des spectacles), il n’en va pas de même pour les partis politiques. Par définition, ceux-ci visent des biens collectifs : ils proposent des programmes d’action publique qui ne sont pas individualisables.

Lorsqu’un parti arrive au pouvoir, il met en œuvre un programme qui va bénéficier à tous les citoyens, qu’ils soient ou non membres du parti. C’est pourquoi personne n’a intérêt à adhérer. C’est ce qu’Olson appelle le phénomène du passager clandestin : chacun a intérêt à rester chez soi et à miser sur l’engagement d’autrui.

Les partis ont plus de mal aujourd’hui

Naturellement, les partis politiques ne sont pas comparables à des associations. Leur création résulte des grands clivages qui traversent les sociétés. Ils correspondent donc à des luttes d’intérêts ou d’idées qui constituent de puissantes sources de mobilisation.

Il n’en reste pas moins que, pour entretenir et développer les adhésions, les partis ne peuvent faire autrement que de proposer diverses rétributions, à la fois symboliques et matérielles.

Au temps de sa gloire, le Parti communiste français avait ainsi su créer de véritables écosystèmes (les « banlieues rouges ») qui lui permettaient d’accorder d’importants avantages à ses adhérents.

Outre les avantages matériels (formation, emplois, logements sociaux, subventions), il fournissait des rétributions symboliques telles que la fierté (légitimée par le soutien des intellectuels et des artistes) et la sociabilité. Il avait aussi, à l’inverse, la capacité d’exclure de la vie sociale tous ceux qui auraient la mauvaise idée de le critiquer, y compris parmi les dirigeants.

À lire aussi :

Clientélisme politique : au-delà des clichés, une réalité contrastée

La législation fragilise les partis

Mais les temps ont changé. Les possibilités de distribuer des avantages se sont fortement réduites avec la lutte contre la corruption et le clientélisme.

Tel est le paradoxe de notre époque : la législation qui entend moraliser la vie publique fragilise aussi les partis. Davantage contrôlés, les partis doivent faire preuve de transparence et ne peuvent plus utiliser leurs ressources à leur guise, comme on a pu le constater avec l’affaire Fillon ou avec les affaires d’emplois fictifs au Parlement européen.

Même pour l’accès aux informations politiques, qui pouvait autrefois rendre l’adhésion attractive, les partis sont dépassés. Cette fonction de socialisation politique, qui a été poussée le plus loin par les communistes à travers les écoles de cadres, a été rendue obsolète par les médias et les réseaux sociaux.

Si l’on ajoute à cela que, dans nos sociétés contemporaines de prospérité et d’abondance, les individus trouvent plus de satisfaction à investir dans les loisirs ou la culture, ou dans des activités plus valorisées comme les associations, on comprend que la situation des partis politiques soit devenue délicate.

La culture républicaine française valorise peu les mouvements collectifs

Si les dynamiques contemporaines ne facilitent pas l’engagement partisan, on peut penser que les difficultés sont encore plus fortes en France pour cinq raisons.

La première est le poids de la culture politique façonnée par l’histoire. Les partis souffrent en effet d’un manque de considération qui découle de deux éléments. Le premier est la condamnation du fait collectif au nom de l’intérêt général par la loi Le Chapelier de 1791, loi qui a interdit les corporations perçues comme un attribut de l’Ancien régime.

Le second est la crainte récurrente de voir les organisations devenir séditieuses. C’est ainsi que la loi sur les syndicats (1884) et celle sur les associations (1901) visaient surtout à contrôler les milieux révolutionnaires et les congrégations religieuses, contrôle qui a été complété en janvier 1936 par la loi sur la dissolution des milices et les groupes de combat, régulièrement activée par les gouvernements pour dissoudre les mouvements jugés dangereux.

De ce fait, la culture républicaine se singularise par une faible valorisation des mouvements collectifs, ce qui rend l’adhésion plus coûteuse pour les individus.

La deuxième raison, en partie liée à la précédente, est la faiblesse du mouvement associatif. Si on reprend les données de l’EVS, on constate que les Français s’engagent peu par rapport à leurs voisins européens : 25 % sont membres d’une association ou d’un syndicat (hors associations sportives), contre 43 % en Grande-Bretagne, 60 % en Allemagne, 70 % en Suisse, 85 % au Danemark ou 88 % en Islande.

Or, d’après l’EVS, c’est dans les pays où l’engagement associatif est le plus élevé que les partis ont souvent le plus d’adhérents (graphique non présenté). Cette corrélation se comprend : l’appartenance à une association renforce les réseaux de sociabilité et constitue un marchepied pour les carrières militantes.

Certains partis européens ont même institué des passerelles étroites avec les syndicats, ce qui n’est pas le cas de la France où les syndicats, animés historiquement par des objectifs politiques, ont refusé les liens organiques avec les partis politiques.

V. Tournier, Author provided

Un modèle civique entre acceptation et contestation

La troisième raison concerne la place de l’État. Construite autour d’un État fort, la société française a valorisé un modèle civique fondée sur une double attitude d’acceptation et de contestation. Les citoyens acceptent de s’en remettre à l’État mais revendiquent la possibilité d’intervenir ponctuellement pour influencer ses décisions (en se revendiquant symptomatiquement d’une démarche « apolitique », ce qui signifie dans la culture française : en dehors des partis politiques).

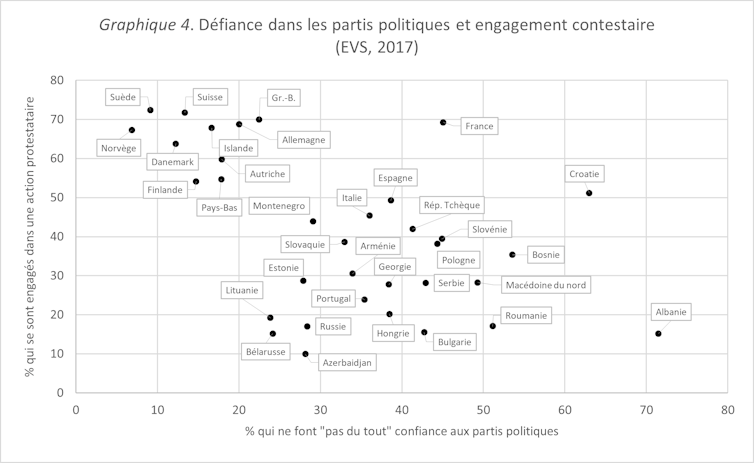

Cette situation confère à la France une position relativement originale, comme le montre le graphique 4, où l’on observe à la fois une forte défiance envers les partis politiques et un fort niveau d’engagement protestataire (évalué ici par le fait d’avoir participé à des pétitions, des boycotts ou des manifestations légales).

V. Tournier, Author provided

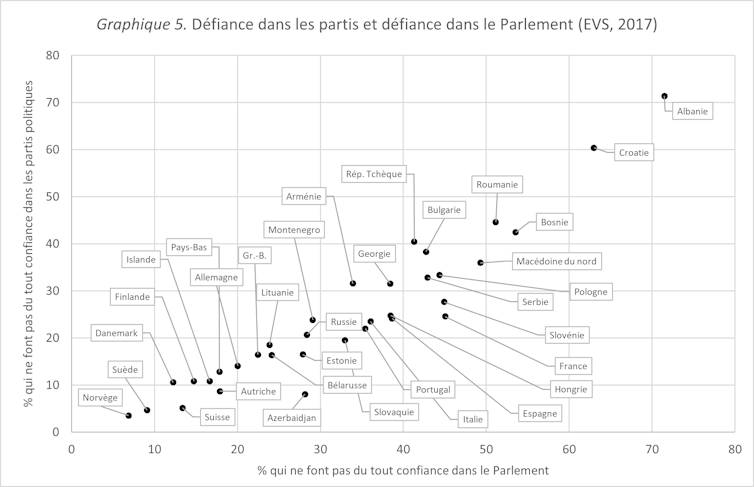

La quatrième raison concerne les recompositions institutionnelles liées à la Ve République. La Constitution de 1958 a abaissé le rôle du Parlement au profit de l’exécutif. Or, les données de l’EVS montrent qu’il existe une étroite corrélation entre la défiance dans les partis et la défiance dans les Parlements nationaux (graphique 5).

C’est assez logique puisque les partis sont historiquement liés au système parlementaire (leur naissance est concomitante). L’affaiblissement du Parlement rejaillit donc naturellement sur les partis, dont le rôle paraît moins évident aux yeux du public, surtout en France où le mode de scrutin majoritaire à deux tours limite le rôle des appareils partisans dans la sélection des candidats.

La cinquième et dernière raison tient à l’évolution de la vie politique au cours des dernières décennies.

Les enjeux liés à l’immigration et à l’insécurité ont bouleversé les clivages politiques en faisant émerger le Front national (devenu Rassemblement national).

Or, si ce parti se caractérise par un rejet des partis traditionnels (la « bande des quatre », selon la formule de Jean‑Marie Le Pen, à savoir le PCF, le PS, l’UDF et le RPR), il est lui-même rejeté par une grande partie de la population, si bien que ce rejet mutuel aggrave la crise de confiance dans les partis.

De surcroît, malgré ses succès électoraux, le RN a été incapable de remplacer le Parti communiste car, contrairement à ce dernier, il souffre d’un manque de relais dans la société civile (les associations lui sont hostiles) et d’une absence de légitimité auprès des intellectuels et des élites, même si des évolutions semblent se dessiner.

Ce manque de relais et de légitimité décuple le coût psychosocial de l’adhésion, coût que le RN peut difficilement compenser par des rétributions sélectives étant donné qu’il occupe une place marginale dans le système politico-administratif.

Un avenir ouvert ?

Les observations qui précédent, loin d’épuiser le sujet, soulignent la nécessité de poursuivre les investigations sur les partis politiques. Si les partis ont déjà subi de profondes transformations, avec notamment le déclin des partis de masse au profit des partis attrape-tout, leur existence ne semble pas menacée, comme le montre la création de La République en Marche (LREM) pour accompagner la conquête du pouvoir par Emmanuel Macron.

La crise sanitaire actuelle, qui fait suite à la crise financière de 2007-2008 et à la crise migratoire de 2015-2016, laisse cependant augurer une intense période de turbulences et d’incertitude dont l’issue est difficile à anticiper.

Mais les difficultés que connaissent les partis n’enlèvent rien au rôle charnière qu’ils occupent dans la vie politique. La défiance dont ils font l’objet n’est ni mécanique, ni annonciatrice de leur disparition. Tout au plus peut-on relever que l’apparition possible de nouveaux leaders (Eric Zemmour ou le général de Vil-liers ?) laissent entrevoir de fortes reconfigurations dans le système partisan.

Vincent Tournier, Maître de conférence de science politique, Sciences Po Grenoble, Université Grenoble Alpes (UGA)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

Crédit image : Birdog Vasile-Radu / Shutterstock.com